| Philippe IV le Bel, le roi organisateur (1285-1314) |

|

Accueil > Les Capétiens Directs > Philippe IV le Bel, le roi organisateur |

|

Philippe IV le Bel, fils et successeur du roi Philippe III le Hardi, est élu roi à 17 ans en 1285.

Nous allons voir que son règne est marqué par un accroissement de l'autorité royale, un affranchissement de l'autorité pontificale, un développement de l'administration et une extension du domaine sous contrôle royal.

Vers une monarchie de plus en plus administrative et centralisée

Le roi s'entoure de conseillers compétents qui jouent un rôle décisif dans sa politique : ces légistes, déjà apparus sous Philippe Auguste, sont formés au droit romain et tentent de faire évoluer la monarchie féodale (dont les pouvoirs sont limités par ceux des vassaux) vers une monarchie absolue. Cette centralisation avait en fait été amorcée par son grand-père, Saint Louis.

| Le roi est entouré de ses héritiers : à droite, sa fille Isabelle, qui va épouser le roi d'Angleterre Edouard II. De chaque côté, les fameux conseillers légaux du roi, les légistes, qui venaient au début de la petite noblesse, puis de la bourgeoisie ou de la noblesse de robe (qui correspond aux personnes ayant acquis leur titre de noblesse grâce à certaines fonctions). |  |

Parmi les légistes les plus influents, on peut citer Guillaume de Nogaret et Enguerrand de Marigny.

|

Guillaume de Nogaret

|

|

|

|

Homme de loi originaire du Languedoc, Guillaume de Nogaret est professeur de droit romain à l'université de Montpellier avant d'entrer au service de Philippe le Bel vers 1292 : il est conseiller du roi en 1295 et garde du sceau en 1307 et dirige la politique royale dès le début du XIVe. La part la plus importante de son action politique est son engagement pour la défense, la définition, voire l'extension des droits du roi à l'intérieur de son royaume : c'est pourquoi il est qualifié de "légiste" du roi, avec une réputation d'intransigeance et d'efficacité, qui ne lui ont guère apporté la popularité ! |

L'administration du royaume, limitée auparavant à la cour du roi, se subdivise en 3 sections :

Ces opérations étaient justifiées par l'ambitieuse politique royale et non par une volonté de gain personnel, mais ont toutefois rendu Philippe le Bel très impopulaire en son temps. Enfin, Philippe le Bel a initialisé la tenue d'assemblées formées de représentants des 3 classes : clergé, noblesse et bourgeoisie. Ces assemblées, ancêtres des "états généraux", n'étaient réunies que dans des circonstances graves et avaient en fait un pouvoir bien réduit : le roi et ses conseillers n'attendaient qu'une approbation des propositions présentées, et ainsi l'appui moral des sujets importants du royaume. |

|

Sous le règne de Philippe le Bel, la France s'écarte donc des traditions féodales en se dotant d'une administration "moderne".

Mais ces évolutions sont à l'origine de révoltes car :

- la centralisation monarchique mécontentait les grands seigneurs,

- les nouveaux impôts dressaient les bourgeois contre le pouvoir,

- les paysans, accablés de taxes diverses, se révoltent

: c'est ce que l'on nomme les "jacqueries" qui enflammeront

les campagnes.

Conflit avec la papauté

|

Depuis le début de la dynastie capétienne, les monarques avaient développé de bonnes relations avec la papauté, mais 2 facteurs vont initialiser le conflit :

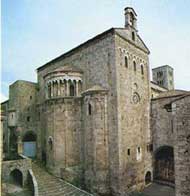

Une 1ère querelle éclate lorsque Philippe le Bel impose en 1296 une taxe pour faire payer le clergé : le Pape, après s'y être opposé, a été obligé de céder. Statue de Boniface VIII du XIVe, Bologne |

|

La victoire de Philippe le Bel confirme l'indépendance

absolue des rois chrétiens à l'égard de la papauté.

Extension du domaine royal

Philippe le Bel, dans le cadre de son dessein de monarchie absolue, mène une politique d'extension du domaine royal et d'assujettissement de la grande féodalité :

- il prend le contrôle du comté de Champagne suite à son mariage avec Jeanne de Navarre-Champagne, fille unique d’Henri Ier, roi de Navarre et comte de Champagne (Jeanne était orpheline et avait hérité des domaines de son père en souveraine).

- il achète en 1286 le comté de Chartres,

- les bourgeois de Lyon, impressionnés par la puissance et le prestige de la royauté, se placent sous la tutelle du roi en 1312.

|

La dure conquête (partielle) de la Flandre ... Le roi envahit la Flandre en 1297 (le comte de Flandre était l'un des derniers grands féodaux allié au roi d'Angleterre), mais Philippe le Bel va subir par la suite 2 échecs :

Au petit matin du 18 mai 1302, à Bruges, des insurgés en armes pénètrent dans une garnison française de la ville et abordent les occupants en leur demandant de répéter après eux : «Schild of vriend ?» (Bouclier ou ami ?) : il est impossible à qui n'est pas natif des Flandres de prononcer correctement cette expression. C'est ainsi que les 1000 soldats de la garnison française sont démasqués les uns après les autres et assassinés au pied de leur lit. Cette journée a été appelée «Mâtines de Bruges» par analogie aux «Vêpres siciliennes» qui chassèrent 20 ans plus tôt les français de Sicile.

|

Sous le règne de Philippe le Bel, la France consolide ainsi ses frontières.

Suppression de l'Ordre du temple

Philippe le Bel avait constamment besoin d'argent pour faire la guerre

: en plus de lever des taxes sur le clergé, il expulsera les Lombards

et les Juifs puis confisquera leur biens.

Ces opérations n'apportant pas suffisamment d'argent, il

s'attaque donc aux Templiers :

- il fait arrêter sur son ordre tous les Templiers au matin du vendredi 13 octobre 1307 au terme d'une opération de police conduite dans le secret absolu par Guillaume de Nogaret,

- il confisque ensuite tous leurs biens qu'il convoitait depuis longtemps,

- il fait dissoudre par le Pape l'ordre des Templiers en 1312,

- suite à un faux procès durant lequel les templiers seront interrogés sous la torture par les commissaires royaux, il fera brûler 50 templiers dont le Grand Maître Jacques de Molay en 1314.

Le prétexte donné est l'hérésie et l'immoralité : en fait, leur richesse considérable et leur pouvoir croissant inquiètent le pouvoir, qui redoute la création d'une milice papale.

|

L'ordre du Temple est né en Terre Sainte en 1119 après la 1ère Croisade, à l'initiative du chevalier champenois Hugues de Payns qui voulait protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem.

|

|

En 1314, Philippe le Bel meurt : la paix règne dans son royaume qui abrite entre 15 et 20 millions d'habitants, les frontières sont bien gardées et les féodaux sont maintenus dans l'obéissance : le roi devient enfin plus un vrai souverain qu'un suzerain. Avec ses 3 fils adultes en bonne santé, la survie de la dynastie capétienne ne semble poser aucun souci : mais l'impensable se produit ... et la longue chance successorale qui durait depuis 996 se termine et fera entrer la France dans la "Guerre de Cent Ans". Gisant de Philippe le Bel |

|

|

|